D’un point de vue juridique, la laïcité n’est pas une valeur, mais un principe juridique. Contrairement à une valeur qui se partage ou se refuse, un principe s’impose à tous.

Bien que le mot « laïque » n’apparaisse pas dans la loi de 1905, l’adjectif est intégré dans la Constitution en 1946, puis en 1958, mais sans définition précise, ce qui est source d’ambiguïtés.

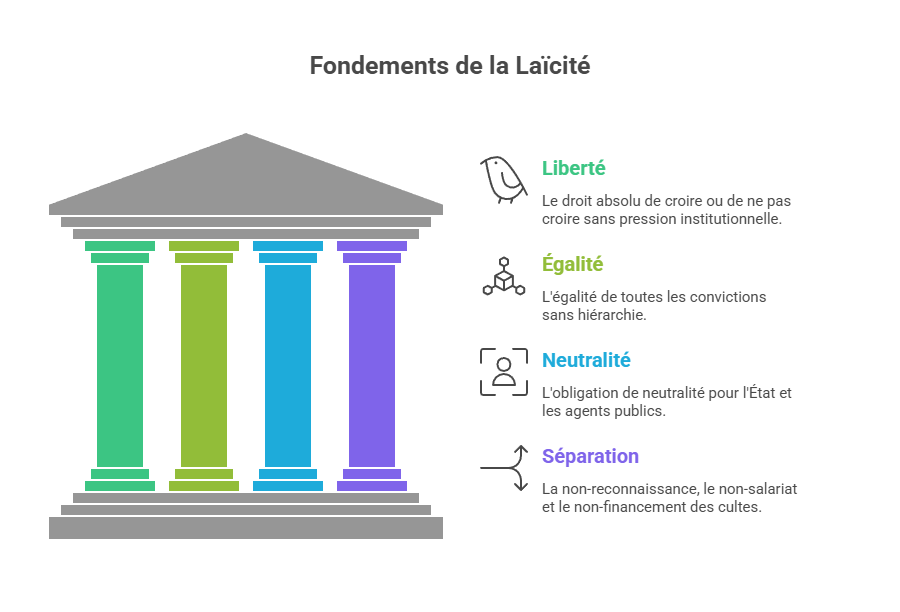

La laïcité repose sur quatre piliers indissociables :

1. La Liberté

C’est d’abord la liberté de conscience, un droit absolu dans le droit français, au même titre que l’interdiction de la torture. Elle implique :

- Le droit absolu de croire ou de ne pas croire.

- L’interdiction de toute pression institutionnelle sur les consciences.

- La liberté de pratiquer (individuellement ou collectivement), encadrée par l’ordre public.

2. L’Égalité

C’est l’égalité de toutes les convictions, religieuses, philosophiques ou politiques, sans hiérarchie.

- La loi de 1905 s’applique à tous les cultes (catholique, musulman, juif, etc.) qui ont les mêmes droits et devoirs.

- Il est interdit de réaliser des statistiques religieuses en France par la loi de 1978, la dernière tentative officielle de recensement religieux datant du régime de Vichy (1940-1941).

3. La Neutralité

La neutralité s’applique à l’État, aux collectivités et aux agents du service public, mais pas aux citoyens.

- L’article 28 de la loi de 1905 interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit. Seuls les édifices cultuels, les cimetières, les monuments funéraires et les musées font exception.

- Le signe religieux est défini par la convention sociale, et non par l’intention de l’individu.

Il existe une distinction essentielle dans l’application de la neutralité :

- L’agent public est soumis à une obligation stricte de neutralité (même pendant ses pauses), car il incarne la puissance publique.

- L’usager conserve sa liberté d’expression et de religion, tant que cela ne perturbe pas le fonctionnement du service ou l’ordre public.

4. La Séparation

Ce pilier implique la non-reconnaissance, le non-salariat et le non-financement des cultes (Article 2 de la loi de 1905).

Exceptions et Entorses Juridiques Contemporaines :

- Exceptions Territoriales : Le droit n’est pas uniforme. Le Concordat napoléonien de 1801 est toujours en vigueur en Alsace-Moselle, où quatre cultes sont reconnus et financés. Des régimes spécifiques subsistent dans certains territoires d’Outre-mer (Mayotte, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, etc.).

- Financements indirects : Bien que l’État ne finance pas le culte, il rémunère les services d’aumônerie (hôpitaux, prisons, lycées) pour garantir la liberté de culte des usagers privés de liberté.

- Réparations des édifices : Une dérogation issue d’une modification de la loi de 1905 par le régime de Vichy en 1942 autorise les fonds publics à financer la restauration de tout édifice affecté au culte, qu’il soit ou non classé monument historique.

- Jurisprudence flexible : Le juge administratif a parfois « étiré » la loi de 1905. Il introduit notamment la notion d’« intérêt public local », absente du texte initial, pour contourner le principe de non-financement ou tolérer des installations (ex. crèches municipales à but « culturel » ou « festif »). Cependant, sur d’autres sujets, comme la statue de Saint-Michel aux Sables-d’Olonne érigée après 1905, le Conseil d’État reste fidèle à l’interdiction des emblèmes religieux sur le domaine public.

- L’Ordre Public : La liberté de religion est encadrée par l’ordre public, défini par la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Deux composantes s’y sont ajoutées : la moralité publique et la dignité humaine (depuis 1995), permettant de restreindre certaines expressions religieuses si elles sont contraires à ces principes.

Comments are closed